弥生ってなに?! ― 2014年07月25日 11:44

久しぶりに国立歴史民俗博物館を訪れる。

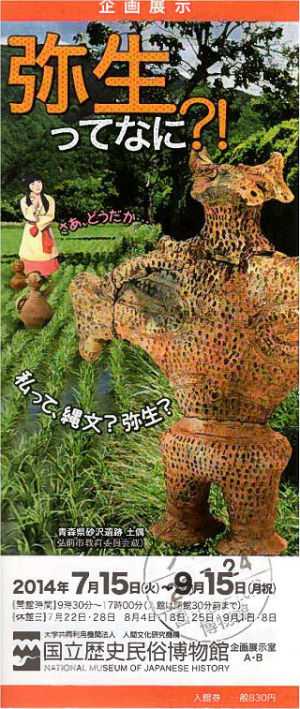

企画展示は、「弥生ってなに?!」

意図したわけではないが、縄文の加曽利貝塚をまわってから、弥生の展示となった。入り口では、企画展示を最後にまわることを勧められるが、本展示は膨大なので、軽く流しておかないと、気力が持たない。最初の古代の展示はしっかり見ておくこと。

意図したわけではないが、縄文の加曽利貝塚をまわってから、弥生の展示となった。入り口では、企画展示を最後にまわることを勧められるが、本展示は膨大なので、軽く流しておかないと、気力が持たない。最初の古代の展示はしっかり見ておくこと。

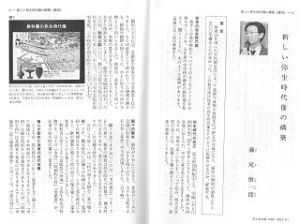

今回のきっかけは、学士会会報2014年7月号の「新しい弥生時代像の構築」の記事。「炭素14を用いた年代測定法により、稲作の開始が通説よりも500年遡る」という。これにより、弥生時代像は大きく変わろうとしているらしい。その一端を見にいこうと思った次第。

言われてみれば当然かもしれないが、稲作をはじめとする弥生の文化は、地域により、異なる進度で伝播したとのこと。これだけ広い日本が全国一律に変化するはずもない。交通事情も今とは違う。東北が早いのは、日本海側の海上交易が古くから盛んだったことを思わせる。後の北前船の交易に通じるよう。

青銅器の展示もおもしろい。見慣れた青緑のものの他に、作られた当時を再現したいかにも金属器という光沢の青銅器は新鮮。建造当時を再現した朱塗りの社寺を見たときの驚きに近い。

それにしても、この頃から、家猫がいたとは。私たちの猫とのつきあいは、意外と古い。

展示は、9月15日まで。暑いので、汗だくで見てまわることのないよう、バスで入り口まで行くのがおすすめ。歴博のバス停は2つあるので、門をくぐり、坂を登ってからの方で降車ボタンを押すこと。今回は、運転手さんに気を遣ってもらってしまった。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://c5d5e5.asablo.jp/blog/2014/07/25/7397973/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。